Nel giardino dell’episcopio, curato e pettinato dall’efficiente Tonino, sono stati risistemati con peculiare attenzione e devozione i frammenti di marmi e pietra, gocce di splendore, già dormienti in depositi e cubicoli vari. Il giardino è un variopinto viaggio in erbe, piante, fiori e documenti lapidei. Il Vescovo amabilmente e con la proverbiale pazienza di Giobbe vi sta trapiantando un lembo di fascino sorrentino. Con eleganza discreta e sapiente.

Nel giardino dell’episcopio, curato e pettinato dall’efficiente Tonino, sono stati risistemati con peculiare attenzione e devozione i frammenti di marmi e pietra, gocce di splendore, già dormienti in depositi e cubicoli vari. Il giardino è un variopinto viaggio in erbe, piante, fiori e documenti lapidei. Il Vescovo amabilmente e con la proverbiale pazienza di Giobbe vi sta trapiantando un lembo di fascino sorrentino. Con eleganza discreta e sapiente.

Tonino, l’attivissimo, allegro Tonino fischietta tra i denti Munasterio ‘e Santa Chiara mentre irrora il giardino di acque salutari e semina in perfetta simmetria tra l’erba tenera e i fiori policromi antiche pietre. Perfetto. L’erba sembra più verde, il granito rovente delle colonne scintilla al sole di fine inverno, emana bagliori di fiamma. Le luci della notte quando farà buio, palpiteranno lontane, languide sentinelle dell’aurora, dall’anfiteatro naturale delle mille colline. Mi appoggio allo spezzone di fusto di colonna con graffiti propagandistici cristiani. Una proclamazione perentoria di appartenenza. Intensa, senza mezzi termini, incisa rozzamente, ma con solchi profondi, rabbiosi, selvaggi. Sembra un urlo alla boria e alla intolleranza imperiale.

Sulla facciata dell’episcopio un Redentore di grandi dimensioni si bea al sole d’inverno, a braccia spalancate; le decise ombre che proietta sul muro fresco di tinta lo fanno assomigliare a un rondone in volo radente.Nell’erba tenera giacciono frammenti di architravi e mensole del tempo di Roma finemente decorate con motivi vegetali e floreali, ovuli, dentelli e altro. Si fondono armoniche con i fiori dai mille colori. Uno stelo d’erba carezza timido la lattiginosa quasi trasparente superficie di un frammento di marmo dove ormai più niente si può leggere. Un glabro sarcofago anepigrafe accoglie ospitale nel suo grembo l’invadente edera che lo avvolge in un verde sudario anche all’esterno.Discreto e timido nel tappeto d’erba è adagiato un frammento lapideo con cornice modanata e sulla sua superficie screziata dai raggi roventi del sole e maculata da schizzi di calce si possono leggere sei lettere: V F I D I A. Incise in caratteri chiari e regolari ci danno solo l’indicazione di un gentilizio al femminile. Probabilmente [ F ]V F I D I A. Minore certezza possiamo avere in questo caso per le versioni di [A] V F I D I A, [AE] U F I D I A] e [R] V F I D I A. Pare, spigolando vari testi, che la gens Fufidia fosse di antico lignaggio. Cicerone nel suo Bruto al capitolo 29 ci informa che un certo M. Scauro senatore di rilievo indirizzò a L. Fufidio i tre libri della sua autobiografia. Plinio, ammiratore degli antichi morigerati costumi dei Romani, ci fa sapere non senza un velo di malcelato compiacimento che i Fufidi ai bei tempi di Caio Mario, pur appartenendo alla fortunata classe dei cavalieri, rifiutarono di portare l’anello d’oro di loro pertinenza, accontentandosi del più modesto anello di ferro. ( I. 33. c. 6 ).Da Orazio apprendiamo che un Fufidio esercitava la lucrosa attività di banchiere.( L. 2 sat.V v.12 ). Veniamo a conoscenza di un personaggio femminile del clan dei Fufidi attraverso un’iscrizione …. REGI . ET . . ??? . DEAE ….. PATRIAEQVE CAERELLIVS SABINVS . LEG AVG. LEG. XIII. GEM ET . FVFIDIA POLLITTA . EIVS VOTO . Si tratta di una certa Fufidia Polla nella soprascritta epigrafe citata per diminutivo affettuoso come Pollitta.Per quanto riguarda gli Aufidi, invece, si trattava di una gens plebea in auge in tarda età repubblicana. Il primo rappresentante di rilievo della gens fu Gneo Aufidio Oreste, console nel 71 a.C.Un’Aufidia fu la madre di Livia Drusilla che nel 38 a.C. convolò a nozze con il compassato e algido Augusto. Madre di Tiberio e Druso nati dal precedente matrimonio con Tiberio Claudio Nerone, esercitò un forte ascendente sul freddo Ottavio e parve incarnare per nobiltà, bellezza e pudicizia, il tipo ideale della donna e dell’imperatrice romana.Della [F]VFIDIA del giardino del palazzo del Vescovo nulla sappiamo in più, a parte il gentilizio il resto del frammento che poteva fornire un’illuminazione più illuminante è andato smarrito, probabilmente nei cumuli di detriti postbombardatorii o si è eclissato in altre labirintiche e oscure circostanze. Chi poteva essere, chi realmente fu la [F]VFIDIA sidicina? Aveva i seni di perla, la bocca di corallo e la chioma corvina o era soltanto una rispettabile racchia? All’ingresso del Museo giganteggia un reperto lapideo di grandi dimensioni: il gentilizio FUFIDIA inciso in eleganti lettere trova corrispondenza con quello del piccolo frammento epigrafico nel florido giardino vescovile che continua a splendere al sole, a ricevere docce di pioggia, ad accettare le carezze della luna e delle luci della notte inconcusso, nitido. Tra trionfi d’erbe e di fiori.

Giulio

INCANTI DI NATALE: LA LUCE DI BETLEMME ILLUMINA I NOSTRI BORGHI

INCANTI DI NATALE: LA LUCE DI BETLEMME ILLUMINA I NOSTRI BORGHI  LA VITA È BELLA.

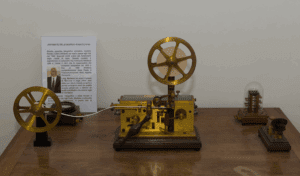

LA VITA È BELLA.  MUSEO SCUOLA CERCA CASA.

MUSEO SCUOLA CERCA CASA.