PROPOSTA Ritornando, amo i ritorni, all’ancora inedito libro sul convento e la chiesa del Santo dei Miracoli, ho proposto qualche giorno fa alla famiglia Zarone una pubblicazione in memoriam in un numero limitato di copie. Mircea Eliade scrisse con insuperabile lucidità " Il mito dell’eterno ritorno." In attesa di risposta che non solleciterò, mi permetto di proporne la lettura di un breve stralcio. Chissà che non spunti qualche gentiluomo disposto a renderlo pubblico, dopo 17 anni di incubazione. E S. Antonio, che mai delude, compia il miracolo.

PROPOSTA Ritornando, amo i ritorni, all’ancora inedito libro sul convento e la chiesa del Santo dei Miracoli, ho proposto qualche giorno fa alla famiglia Zarone una pubblicazione in memoriam in un numero limitato di copie. Mircea Eliade scrisse con insuperabile lucidità " Il mito dell’eterno ritorno." In attesa di risposta che non solleciterò, mi permetto di proporne la lettura di un breve stralcio. Chissà che non spunti qualche gentiluomo disposto a renderlo pubblico, dopo 17 anni di incubazione. E S. Antonio, che mai delude, compia il miracolo.

*** "Teano era, già a quell’epoca, depositaria di una millenaria cultura per essere stata sede di un’antichissima e fiorente civiltà. Fu capitale e città fortificata dei Sidicini, gente di stirpe italica e di lingua osca, stabilitasi in queste fertili e soleggiate contrade, solcate dal fiume Savone e circondate da colline rivestite di folti boschi, in un territorio che per sua natura favoriva l’insediamento di popoli originariamente dediti all’agricoltura e alla pastorizia. Alla civiltà dei Sidicini concorsero elementi di diversa origine e natura che si concretizzarono in monumenti, edifici, vaste necropoli e manufatti di squisita fattura. Si organizzò in forma autonoma, retta da propri magi-strati, raggiungendo uno sviluppo ragguardevole e di tutto rispetto, coniando propria moneta. Illustri autori della letteratura classica come Polibio, Cicerone, Strabone e Tito Livio, tanto per citarne alcuni, ne parlarono in termini entusiastici e lusinghieri nelle loro opere. I Sidicini vissero pacificamente, dedicandosi al commercio, all’artigia-nato e all’agricoltura in piena prosperità, fino a quando si abbattè sulla Campania il temibile esercito sannita, dal quale Teanum e i Sidicini furono impegnati aspramente e duramente provati. I Romani fecero il resto, fino a sottometterla e attrarla nella propria orbita. Attraversata dalla Via latina e lambita a Sud dalla Via Appia, collegata perciò a Roma e ai grandi centri della Campania Felix e del Sannio da una fitta e articolata rete stradale, Teano romana crebbe in potenza e fama, prosperò economicamente, si abbellì di imponenti edifici pubblici, di ville patrizie dall’elegante architettura, di confortevoli terme pubbliche e private, di cospicui insediamenti agricoli (ville rustiche), di insigni monumenti, di frequentatissimi santuari. La sua fortuna, come tutte le cose terrene, de-clinò insieme a quella di Roma. Ma nel Medioevo, nonostante il ciclone rovinoso delle invasioni barbariche, si verificò di converso un rifiorire di misticismo e fervore religioso visibilmente espresso nella fondazione di splendide chiese e di potenti monasteri.

Sin dalla prima metà del IV secolo Teano divenne sede episcopale e per qualche tempo fu dimora dei Benedettini cassinesi dopo la distruzione di Montecassino da parte dei Saraceni. Ebbe un ruolo importante nella vita politica del Regno longobardo d’Italia con la sua contea e i suoi conti, munifici fondatori e benefattori di monasteri benedettini. I suoi vescovi, tra cui risaltano i nomi di molti monaci cassinesi, esercitavano giurisdizione su una diocesi vasta e popolosa compresa tra il Massico, Monte Maggiore e Monte Camino. Sede di importanti cenobi benedettini, maschili e femminili, nonché del monastero basiliano di Montelucno, non poteva essere assolutamente esclusa dalla straordinaria e rapida diffusione del francescanesimo. […]

Il Chiostro Eretto secondo le consuetudini del tempo sul fianco della chiesa, misura 19,70 metri di lato. Il quadriportico, largo metri 2,60 è scandito da 20 arcate ogivali, sorrette da fasci di colonne scolpite in tufo grigio locale, aventi come base d’appoggio bassi muretti della stessa pietra, interrotti nell’arcata centrale da ogni lato per consentire l’accesso al cortile dove si trovano il pozzo e la cisterna ormai inutilizzati da gran tempo. Il soffitto è a piccole volte a crociera, che fanno da musicale contrappunto all’armonica fuga di colonne su cui fioriscono capitelli finemente orlati da una stupenda decorazione, elegantemente scolpita con immagini zoomorfe ed elementi vegetali. I capitelli presentano una notevole varietà e diversità formale e gli elementi decorativi non sempre si ripetono. L’adamantina bellezza del chiostro dovette stupire molto fra’ Cirillo Caterino, storiografo della provincia monastica, al punto da sentirsi ispirato a descriverlo con accenti di grande ammirazione “gioiello d’arte … fra i più belli dell’epoca nel Mezzogiorno d’Italia ”.

Il capitello nell’angolo vicino al vano d’ingresso al refettorio presenta una peculiare e significativa particolarità: reca incisa a buona ragione, in uno scudetto racchiuso tra motivi vegetali, l’arme dei Martino de Carles , cospicua famiglia teanese tra le maggiori benefattrici del Convento, la cui munificenza concorse, forse, alla costruzione dell’intero chiostro. Pur non molto dissimile da chiostri di altri conventi di quel secolo, il nostro offre spunti di sorprendente originalità e gradevole proporzione formale. Il gusto artigianale nel realizzare con bravura e perfezione ogni singolo particolare deriva in gran parte dall’abile capacità e dalla raffinata maestria degli scalpellini, educati magistralmente alla tradizione artistica tardogotica di tradizione catalana, che nella vicina Carinola, definita dal Venturi Pompei quattrocentesca, ha lasciato numerose, mirabili testimonianze. Della stessa mano sono i quattro portali architravati che si aprono nel porticato, la cui composizione fortemente richiama analoghi elementi esistenti in territorio carinolese. Lungo le pareti, nelle lunette racchiuse da piccole volte, i pochi superstiti affreschi, eseguiti nel 1763 come si rileva nella lunetta sul corridoio d’ingresso, salvatisi da improvvide verniciature delle pareti, ormai logori e quasi del tutto stinti, attendono un pietoso e quasi disperato restauro. Vi si scorgono appena pochi episodi della vita di S. Antonio. Nel cortile due rustiche vere ricoprono la cisterna e il pozzo. Quest’ultimo secondo la tradizione fu cavato nel punto in prossimità della chiesa, indicato come proficuo per l’uso da S. Bernardino da Siena durante una sua sosta nel nostro convento e perciò da sempre detto Pozzo di S. Bernardino.

LA VITA È BELLA.

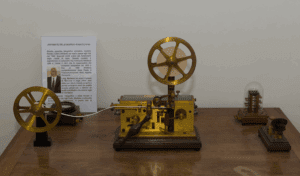

LA VITA È BELLA.  MUSEO SCUOLA CERCA CASA.

MUSEO SCUOLA CERCA CASA.  TEANO, PAESE DELLA MER…AVIGLIA!

TEANO, PAESE DELLA MER…AVIGLIA!