Nel bel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.

Non credo esista incipit più conosciuto: chi di noi non è mai stato in quel luogo oscuro, tanto estraneo quanto nostro da sempre. La ricerca del significato autentico delle cose appartiene all’uomo come istanza vitale, lo stesso Dante scrive la Divina Commedia perché non è contento del potere costituito del suo tempo, ma neanche della qualità dell’umanità, che già nel 1300 sembra preferire paradossalmente la comfort zone delle catene alla terra di mezzo a cui costringe la libertà. Certo è che l’opera pervade per la sua bellezza poetica e per una retorica valoriale irraggiungibile, ma Dante non la canta per lodare Dio, ma loderà Dio per la necessità di cantare. Oggi più che mai l’incipit dell’Inferno dantesco sembra parlare all’uomo dell’era della tecnica, che ha smesso da tempo di cantare, che ha smesso di cercare il senso delle cose, ha smesso di cercare la verità;

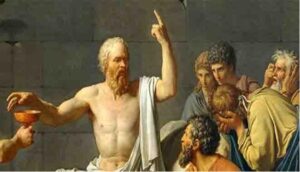

Mai il parresiasta ha avuto vita facile, lo insegna la caverna platonica , ma siamo addirittura arrivati al paradosso che dire la verità non abbia neanche più senso. E’ sempre il nostro consenso a decretare il senso delle cose, ma questo richiede un certo lavoro, un certo impegno, a cui non è difficile sottrarsi in un tempo velocizzato come il nostro, che tende a renderci facile la giustificazione della nostra non pervenuta cura per la verità. Eppure il mondo non è minacciato tanto da quelli che fanno il male ,quanto da quelli che lo tollerano. Quel cammino, con annesso senso di smarrimento è lo stesso che porta alla scoperta di noi stessi. E’ il cammino verso ciò che siamo che va però ricostruito, per fare veramente nostro ciò che è nostro da sempre, per tornare al nostro luogo di origine e vederlo per la prima volta. E’ un cammino che va ricostruito al di là della ricompensa della meta, è esso stesso un fine nobile. Lo stesso Machiavelli, 200 anni dopo il Sommo poeta, ci ricorderà come la nobiltà del fine possa sopportare anche un fare non proprio aulico. E’ manicomiale la versione di chi afferma che Machiavelli volesse dire che l’uomo può compiere qualsiasi bassezza se c’è un fine che la giustifichi. Nel Principe, Machiavelli detta le regole in nome di una strategia di riuscita sublime, tanto da non rendere possibile quell’eterogenesi tra mezzo e fine che è propria del mondo della tecnica, che in quanto volontà di potenza, vuole solo sè stessa. Il focus è tenuto sulla cura verso ciò che valorizza la natura umana. Interiorizzare il valore assiologico di un fine nobile, è già possedere quell’educazione sentimentale che l’uomo moderno perde in nome della modernità stessa. Siamo tornati a una mancata coartazione degli istinti naturali che necessitano di essere emancipati, se l’uomo vuole essere quell’ente che appartiene sì alla natura, ma in maniera straordinaria. La tecnica spinge l’umanità non solo verso un radicale cambio di paradigma, ma verso il superamento della stessa natura umana. Non a caso parliamo di transumanesimo. Tutto ciò che ci sembrava legittimo, perché dettato dalla tecnoscienza, ci ha spinto in realtà verso una deriva che sa di inautenticità, senza chiederci il permesso. Siamo pervasi da una frustrazione per la lontananza da noi stessi a cui ci sentiamo costretti, che non ci fa star bene. Pare sia più importante suscitare l’invidia degli altri , per il nostro tenore di vita, che essere veramente felici per la vera realizzazione della nostra vocazione. Questo è un tempo complesso, che crea distanze concrete tra le persone, fino a farci perdere il senso della comunità. Ma è questa stessa sofferenza l’arma per uscire da questa vita inautentica. La sofferenza è anche il nostro luogo originario, è anche ciò che ci avvicina all’autentico, se serve a renderci solo più cattivi allora l’abbiamo sprecata E’ irrazionale che la vita tenti di affermarsi contro noi stessi. Il pensiero libero è sotto attacco, la filosofia viene sostituita nella scuola da discipline scientifiche. In un mondo che ha cura solo dell’apparenza la verità turba, contraria, stana la bassezza del pensiero unico. Una filosofia che non serve a turbare, che non riesce a contrariare nessuno, non è una filosofia. Un pensiero che non riesce a ledere alla stupidità non è un pensiero. La filosofia esige che chi vi si addentra reagisca a una gnoseologia di comodo, che evita di cercare la verità, accontentandosi di una narrazione più rassicurante. Esige che chi la frequenta reagisca a ciò che viene posto come ovvio, problematizzandolo. Chi vuole avere a che fare con la filosofia deve ribellarsi ai suoi stessi procedimenti, ai suoi stessi testi, perché anche un fatto storico è uguale a se stesso solo nel momento in cui accade, per i posteri sarà sempre ermeneutica, interpretazione. E’ facendo filosofia della storia che possiamo spostare il nostro baricentro cognitivo, non tanto facendo storia della filosofia, che resta pur sempre mero storicismo. E ’necessario fare della filosofia una questione personale per poter progredire nella qualità del proprio pensiero. Ogni lettura filosofica deve diventare una chiave d’accesso a ciò che sembra essere impossibile da interpretare e magari da conoscere. L’impossibile è qualcosa di concepito dall’uomo, questo lo fa rientrare al di qua dell’orizzonte gnoseologico. L’ermeneutica dei grandi pensatori deve diventare alimento indispensabile per una autentica avventura personale a cui siamo spinti dalla fame atavica per il sapere. I grandi pensatori non devono persuaderci a pensarla come loro, ma educarci a pensare. Nel mio caso la proporzione resta quella di una piccola isola di sapienza nell’immenso oceano di una conoscenza ancora tutta da venire, ma è proprio questa la sensazione che ci deve spingere a colmare la nostra mancanza, per quanto oceanica possa restare. Certo questo implica fatica, ma è anche un modo per capire chi siamo veramente, un possibile viatico per riuscire nell’edificazione della nostra esistenza. Diventare sè stessi non è così scontato, per l’oracolo di Delfi era il segreto della felicità, perché la nostra esistenza ci appartenga davvero , bisogna non aver paura della verità , dialogare con noi stessi ma anche con tutto ciò che è altro da noi. Rileggere quello che si scrive non gratifica mai, forse perché se ne avverte tutta la mancanza di senso: come può, chi è altro da me, cogliere per davvero quello che tento di dire. Rileggendoci scopriamo quanto sia esclusivamente esistenzialistico l’esigenza di raccontare le proprie idee, ma l’entusiasmo della scoperta di nuovi linguaggi per codificare il mondo spinge al proselitismo , nonostante sia ben noto il triste epilogo dell’antro platonica. Viviamo in un tempo che pone al centro del mondo il profitto dell’imprenditore mentre la narrazione fa sparire il fatto che questo è possibile solo grazie allo sfruttamento dei lavoratori che finiscono essi stessi per credere al merito assoluto dei dominanti, accettando inermi il ruolo di dominati. Per essere veramente liberi è necessario conoscere le cose, invece abbiamo anche smesso di chiederci quale ne sia il significato. Usiamo parole come democrazia, diritti umani, svuotandole di ogni verità. Abbiamo perso l’originario, accontentandoci del deducibile. Come se il concreto potesse esistere senza l’astratto. E’ così che oggi la politica riesce a soggiogarci, spingendoci a scelte che sono contro i nostri stessi interessi. La stampa fa ormai il mestiere più antico del mondo: dov’è il paese reale? Dove sono i giovani che per la prima volta avranno un futuro peggiore dei padri? Dove sono i quarantenni ancora precari? Dove sono le mamme costrette a scegliere tra figli e lavoro? Dove sono gli stipendiati da 2000 euro al mese che non possono permettersi di ammalarsi con una sanità pubblica allo sfascio? Dove sono le 900.000 mila famiglie che per la Banca d’Italia, non per i bolscevichi della Schlein sono finite sul lastrico in nome di un capo famiglia “occupabile” ma disoccupato di fatto? Dove sono quelli di “ prima gli italiani “ quando a morire nelle nostre fabbriche i lavoratori stranieri sono il doppio dei nostri connazionali ? Dov’è finito l’articolo 17 della Costituzione italiana che prevede la libertà di manifestazione del pensiero ? Il richiamo di Mattarella al ministro Piantedosi è senza precedenti : si sta trasformando uno Stato di diritto in uno Stato di polizia. Dov’è il servizio pubblico, pagato da noi, che dovrebbe raccontare questa Italia? Lo so che spesso i miei giudizi sono tranchant, ma credo anche che questo sia il destino del parresiasta. Non possiamo cambiarlo questo mondo chiedendo il permesso, non possiamo cambiare quello che non ci piace facendo una buona impressione per l’uso del politically correct, un linguaggio gentile non deve essere per forza remissivo: ciò che veramente dipende da noi è accettare o meno ciò che non dipende da noi. La filosofia è da sempre critica radicale di tutte le convenzioni, le abitudini sociali, i luoghi comuni, che è anche tutto ciò in cui ciascuno di noi consiste. Ma è proprio emanciparci da tutto questo ,a rende necessaria la cura per la verità. Chi pensa di poter parlare di verità fa antipatia, sembra presuntuoso e magari lo è anche. Bisognerebbe farlo con una postura non troppo seria. Giullari come Dario Fo, Carmelo Bene, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, ci hanno fatto vedere che l’unico modo per mostrarsi credibili dicendo la verità è quello di fare il clown: anche perché chi se la prende con un clown fa la figura del pagliaccio.

La verità è sempre una soltanto, il relativista si autoconfuta, nega sè stesso, perché dicendo che non esiste la verità sta dicendo che neanche quello che dice lui è vero. Non si può disegnare un cerchio quadrato, senza contare che chi mente sapendo di mentire impatta in un dramma esistenziale che è quello di non potersi fidare di nessuno. Edith Stein ci aiuta con una regola che potrebbe guidarci nella ricerca dell’incontrovertibile: è quella di non accettare nessuna verità che sia priva d’amore, ma neanche accettare nulla come amore che sia privo di verità. Ci vuole amore come pensiero, non solo come sentimento, ma come atto politico. Questa è la vera libertas philosophandi; una politica che censura il pensiero degli artisti, che scende in piazza con le manganellate contro chi dissente, come può conquistare quell’egemonia culturale che si crea conferendo un giusto senso alle cose, per poi poter riscuotere quel largo consenso che necessita di mancanza di imposizioni, di atti di libertà ,di contrasto al potere costituito, e quindi proprio di quel dissenso che si cerca di zittire a manganellate. Di questo passo all’appello mancherà solo l’olio di ricino, che, come i manganelli, poteva imporre una cultura con la forza, ossimorica al significato di egemonia. Le cose difficili non si realizzano con progetti semplici, bisogna essere ambiziosi se ambiziose sono le mete da raggiungere. Non la sprechiamo questa indignazione , lasciare il mondo meglio di come lo abbiamo trovato non è solo un fatto culturale ma è un fatto di civiltà. E’ vero la guerra l’ha vinta Sparta, ma civiltà vuole che ad essere ricordata sia Atene. Una cultura di un certo tipo di valori non la puoi comprare, non la puoi pretendere ,non la puoi imporre, non la puoi vincere taroccando le regole, puoi solo costruirla con un consenso figlio della libertà di pensiero e non di leggi truffaldine e di una politica rozza. La cura e il possesso sono come il veleno e il farmaco, se non fosse per le proporzioni sarebbero la stessa cosa .Lo stile è una cosa seria ,a conferirlo è quella giusta misura che fa di noi un certo tipo di persona e non un altro, qualcuno dovrebbe tenerlo presente al nostro primo ministro che si cimenta spesso in pantomime che non sono degne di un capo di Stato, altrimenti qualcuno penserà che darle le chiavi di casa non sia stata una buona idea .Le istituzioni sono la casa di tutti gli italiani e non il posto dove avrebbe potuto” sistemare sua sorella”, come dice nella conferenza stampa ,mostrando un “ uso” della politica veramente discutibile. Anche perché l’uso della politica non è più politica . L’unica rinascita possibile di qualsiasi paese civile non può che cominciare dalla scuola, che ogni politica intellettualmente onesta dovrebbe mettere al primo posto della sua agenda. Un paese che demolisce l’istruzione è governato da chi dalla diffusione del sapere ha solo da perdere. Alla società di massa si impedisce di pensare, perchè è questa la prima istanza di una vera democrazia . Zygmunt Bauman dice “ se pensi ai prossimi 10 anni pianta un albero, ma se pensi ai prossimi 100 istruisci le persone”.

La folla insipiente voterà sempre Barabba.

ANNA FERRARO

Dipinto di Jacques-Louis David “La morte di Socrate”

Metropolitan Museum of Art New York

OFFICINA DI FILOSOFIA

OFFICINA DI FILOSOFIA  OFFICINA DI FILOSOFIA

OFFICINA DI FILOSOFIA

VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO

VIA VINCENZO MANCINI NEL DEGRADO: SUI SOCIAL LA DENUNCIA DEI RESIDENTI, SPUNTA ANCHE UN RATTO MORTO  LA SCOPA NUOVA…

LA SCOPA NUOVA…